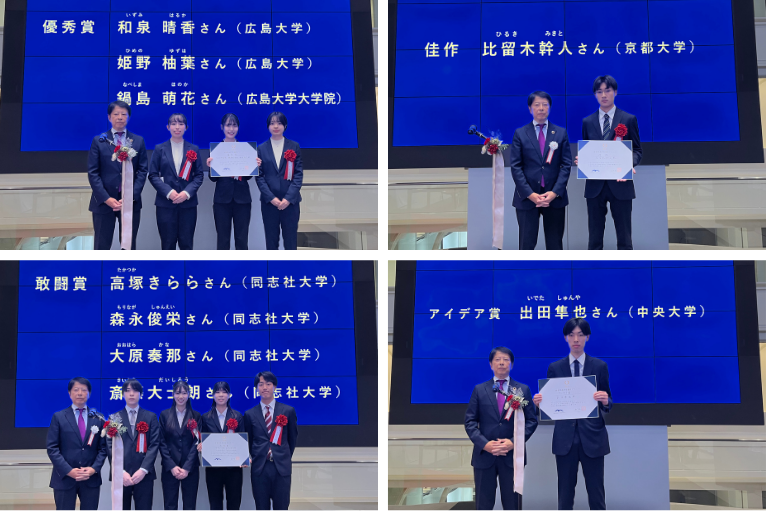

2024年12月18日(水)に資産形成学生論文アワード2024表彰式を東証Arrowsにおいて挙行しました。アワード受賞者、審査員、後援者、事務局(投資信託協会)など約30名が参加しました。

表彰式においてはまず、松下会長より概要以下の祝辞がありました。

≪松下会長 祝辞≫

- 松下会長

資産形成学生論文アワードは今回が2回目の開催となります。高校の家庭科・公共の授業にライフプランニングを含む金融教育が取り入れられ、また、今年から新NISAが開始するなど、計画的な生活設計や長期的な資産形成の重要性は益々認識されてきています。こうした中、将来の日本を背負う若い人たちに、投資をより身近なものとして捉え、投資による資産形成の在り方について、論文・レポートの執筆により考えて貰うべく、本アワードを創設いたしました。

今回の応募論文には、学生ならではの新しい視点、非常に高度な分析など、我々の期待を超える内容が多くありました。厳正な審査の結果、受賞された皆様には賛辞を贈ります。

投資の基本は、「長期、積立、分散」と言われます。この中で、学生の皆様は「長期」という点において優位性があります。長期的に分散投資をすれば、預貯金を遥かに上回る成果が期待できます。我々が学生の頃はNISAもなければ、SNSも、長期分散投資を教えてくれる先生もおらず、投資には相応しくない環境でした。一方、現在は情報が溢れています。

しかし、日本の個人金融資産の半分は未だ預貯金で、世界でも稀な状況となっています。そのような中、今後本格的なインフレの世界が訪れた場合、預貯金以外の他の資産を保有していなければ、不安な世の中になってしまうかもしれません。

そのようなことにならないために、古い考え方に囚われない皆さんのような若い世代が、従来の投資に対する考え方を変えてくれると確信しています。特に、受賞者の方々は若い世代における、資産形成の世界でのオピニオンリーダーであると思います。

この度は受賞、誠におめでとうございます。

その後、受賞者を代表して優秀賞の姫野柚葉さんより概要以下のスピーチがありました。

- 姫野さん

優秀賞という素晴らしい賞を受賞し、光栄です。

3年生になり所属した研究室では、金融リテラシーや貯蓄といった経済学的な指標と、「双曲割引」といった心理学的な指標について分析しています。この学びを活かすべく、本アワードに挑戦しました。

テーマは、「双曲割引が老後の貯蓄に与える影響」です。「双曲割引」は、広義には衝動性を表す指標と言えます。高い衝動性は長期投資に負の影響を与えるとの先行研究をもとに、双曲割引が65歳時点での貯蓄に負の影響を与えるという仮説をたてました。

65歳時点での貯蓄に焦点を当てたきっかけは、2019年に金融庁が発表した報告書です。報告書には、高齢無職の夫婦の世帯において、例として、赤字が毎月5万円継続する場合には、20年間で約1300万円、30年間で約2,000万円を取り崩す必要があるという試算がありました。しかし、この2000万円は、あくまで平均的なもので、実際にはこれを超える貯蓄が必要となるケースもあるのではないかと考えました。そこで、私たちは、貯蓄の安心ラインとして、2,000万円、3,000万円、5,000万、1億円以上という額を設定し、双曲割引がそれぞれの貯蓄額に与える影響を検証しました。

結果、2,000万円及び1億円以上の貯蓄において、双曲割引が負の影響を与えることが分かりました。しかし、3,000万円及び5,000万円の貯蓄額においては有意な結果が見られませんでした。その考察として、日本における投資の歴史の浅さがあると思います。日本で投資が広まり始めたのはごく最近のことであり、現在65歳以上である方たちのなかには、資産形成のための長期投資を行ってこなかった方もいる可能性があると思いました。

しかし、なぜ双曲割引が2,000万円及び1億円以上の貯蓄額に負の影響を与えているのかという考察や、提言について詰めの甘さがあり、まだまだ改善の余地があると実感しました。

一方、論文の作成期間中は、投資による資産形成について考える時間が長く、その様々な課題を含めて認識する良い機会となりました。今回の経験を活かし、私たちの研究が老後の資産形成の一助となるよう、精進します。

また、今回、論文を3人の共著で執筆しました。和泉と私にとっては初めての論文作成で、大学院生の鍋島に指導して貰いました。研究期間中、テーマの決め方や推計の仕方など基礎から根気強く指導を受け、賞を頂けるまでに育てて貰いました。

未熟な学部3年生という段階で論文制作に取り組み、賞を頂けたという経験を糧に、これからも研究活動に励みたいと思います。

最後に、野村證券金融工学センターの大庭審査委員長より概要以下の総評がありました。

≪審査委員長 総評≫

- 大庭審査委員長(野村證券金融工学研究センター)

本アワードの趣旨は、大学生の皆さんに、未来に繋がるような新しい資産形成について研究し、考えてもらうことですが、受賞者代表挨拶を聞いて、その成功例が生まれていると確信したところです。

優秀賞は双曲割引バイアスの投資行動への影響を研究した、和泉さん、姫野さん、鍋島さんに授与しました。行動経済学で研究されている多くのバイアスの中で、「双曲割引」とは、「人は遠くの利益よりも近くの利益に重きを置いてしまう」というものです。例としては、ダイエットや禁煙・禁酒を阻む、良くないバイアスです。それが投資にも悪影響があるという仮説があり、これをデータに基づき検証した、分かり易く良い論文でした。総合的に、多くの審査員の評価を得て優秀賞となりました。

佳作の比留木さんは、「区間AHP」という数理的手法を用いて、資産形成の中でも中核となる資産配分最適化について、従来の手法を改善したいという意欲的な論文でした。具体的な最適化試算まで実際のデータを使い、整然と論じていました。ただし、論文中の数式・結果等について審査員の評価が分かれて佳作となりました。

敢闘賞の高塚さん、森永さん、大原さん、斎藤さんの論文は「理想の金融教育を考える」という大変大きなテーマでした。様々な事柄を検討し、行動経済学における多くのバイアスに注目して、これを改善する心理学的な手法・ナッジを紹介し、自らアンケート調査を行って得られたデータを分析しています。こうした多くの努力が評価されました。

アイデア賞の出田さんのテーマは、「大学生への金融教育」でした。一般的に金融教育というと高校生以下、或いは社会人になってからの資産形成に係る教育が重視されがちですが、大学生が隙間に残された重要なセグメントではないかという問題意識について提言したことが評価されました。個人的には、同じ理系学部でも、理学部と工学部では金融の理解に差があるという結果が面白いと感じました。

これら4本の他にも、多くの論文の応募があり、若い方々の資産形成への関心は高まっていることがうかがえます。

今後、本アワードを契機として、若い方々に資産形成に係る研究に興味を持っていただけることを期待しています。

投資信託協会では今後も資産形成学生論文アワードを継続する予定であり、投資による資産形成の在り方について若い世代に考えていただき、力作が応募されることを期待しております。

懇親会の様子(於 Kabuto One)

左:菱田副会長(三井住友トラスト・アセットマネジメント代表取締役社長) 上段中央(左から):比留木さん、出田さん

下段中央(左から):森永さん、斎藤さん、大原さん、高塚さん